欢迎访问重庆市药物种植研究所!

药膳革新有药香:重庆市药物种植研究所药膳团队的传承与突破

发布时间:2025/10/20 发布者:系统管理员 访问次数:

在重庆南川金佛山的云雾深处,4967种药用植物在此繁衍生息,"南川天麻""南川玄参"等国家地理标志药材扎根沃土,构成了这座"中华药库"的天然底色。就在这片中医药文化浸润的土地上,重庆市药物种植研究所药膳团队深耕近四十载,从典籍古籍中汲取智慧,用现代科技破解难题,让千年药膳走出实验室、走进寻常生活,在时代浪潮中焕发新生。

初心:从"药库"到餐桌的破壁之旅

"我们的使命,就是把金佛山的草木精华,变成老百姓碗里的健康滋味。"研究所所长杨勇的话语,道出了团队坚守四十年的初心。这份初心的起点,始于上世纪八十年代对中医药膳的懵懂探索。彼时,金佛山丰富的药用资源与民间"药食同源"的传统习俗,让科研人员看到了药膳研发的巨大潜力。

九十年代,团队开启有组织的系统研究,踏遍金佛山的沟谷坡地,采集标本、记录民间验方,将406款药膳方剂汇编成《金佛山系列药膳》,为后续研发奠定了坚实基础。"那时没有先进设备,全靠双脚丈量山形,靠味蕾分辨药性与口感的平衡。"参与早期研究的老研究员回忆,为了验证一款天麻药膳的功效,团队曾连续三个月追踪观察使用者的身体变化,手写记录装满了三个笔记本。

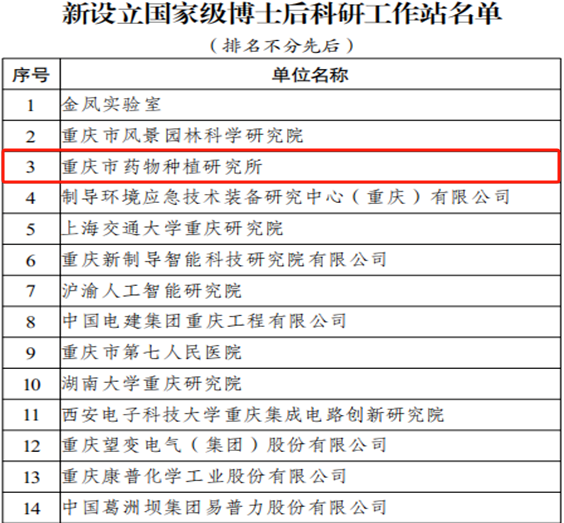

2025年3月,研究所首个国家级博士后科研工作站获批设立,标志着药膳研究迈入"科研高地"新阶段。如今的团队已形成老中青结合的梯队,既有深耕药膳领域数十年的专家,也有掌握现代药理分析技术的青年骨干,更有兼具烹饪技艺与中医知识的跨界人才。他们传承的不仅是研究成果,更是"踏遍青山寻本草,一心为民做药膳"的初心。

团队始终扎根金佛山的资源沃土。这里的南川鸡饮山泉、食百草,肉质紧实中浸透草木精华;方竹笋形方正,剖开截面如冰种翡翠,《本草纲目》早有"利膈下气"的记载;天麻块茎蜷如坐佛,切面菊纹似星斗流转,李时珍盛赞其为"定风草"。这些带着地域印记的食材药材,成为团队研发的天然宝库。

创新:"三应理论"构建药膳新体系

"药膳不是简单的药材加食材,而是要遵循天人合一的智慧。"杨勇提出的"三应药膳"理论体系——应时、应地、应体,成为团队创新的核心支撑,更是对孔子"不时不食"饮食之道的当代诠释。在这一理论指导下,团队让药膳摆脱了"千人一方"的局限,实现了从经验积累到科学体系的跨越。

应时而为,顺节气养身心。团队结合二十四节气人体生理变化,研发出"春夏秋冬"四季药膳24款。春季肝气旺盛,推出"天麻莲藕羹",以金佛山天麻配伍新鲜莲藕,缓解肝风内动引起的头痛眩晕;夏季湿热盛行,研制"银花绿豆饮料",用金银花的清热与绿豆的解毒守护健康;秋季燥气当令,"紫薯银耳汤"以滋阴润燥之效滋养肺腑;冬季阳气潜藏,"别院冬宝"以羊肉为主料,辅以山药可助元气、补精血、益虚劳。

2024年起,团队联合中国中医药报社推出二十四节气应时药膳栏目,已更新19期内容。立春节气的"天麻莲藕饮"教程中,不仅详解天麻泡发的两种方法——冷水浸泡48小时或蒸锅蒸20分钟后切碎,更附上药理分析图示,让传统药膳有了现代注解。这种"节气+药膳+科普"的模式,让养生智慧变得触手可及。

应地而产,显地域特色。团队坚信,最地道的药膳必然植根于最本土的资源。针对重庆湿热气候,研发"茯苓薏仁粥",用本地茯苓与薏仁的健脾化湿功效对抗湿气侵袭;以南川原产黄精为主料的"元五行方黄精饮料",经九蒸九制去除涩味,成为承载地域特色的养生饮品;"金佛三和汤"更是将南川鸡、方竹笋、天麻三味地标食材融合,取"天、地、人三才和合"之意,成为巴渝药膳的代表。

应体而调,走精准之路。团队打破"大众药膳"的同质化困境,针对不同体质推出定制化产品。为痰湿体质人群研发"化湿吐司面包",在面粉中融入茯苓、薏苡仁;为阴虚体质者设计"百合莲子羹",以养阴生津的食材配伍调理身心;针对熬夜人群推出"人参草本水",透明玻璃瓶中可见的参片与玫瑰,既保证功效又兼顾颜值。这种精准化设计,让药膳从"养生食品"升级为"个性化调理方案"。

攻坚:在"药效与口感"间找平衡

"让良药不再苦口,让美食兼具疗效,这是我们始终攻克的难题。"杨勇坦言,药膳研发中最棘手的挑战,莫过于平衡药效与口感的矛盾。团队的每款产品背后,都藏着数十次甚至上百次的试验与调整。

"凤鸣东街"(归芪鸡)的研发历程堪称典型。这款源自"当归补血汤"的药膳,初期因当归的强烈气味让许多消费者望而却步。为解决这一问题,团队查阅古籍中当归的炮制方法,结合现代工艺进行改良:将黄芪采用蜜制处理,中和药味的同时增强补气功效;调整当归的炮制时间与温度,在保留有效成分的前提下降低刺激性气味。经过多次配方调整和口感测试,终于成就了这款药香淡雅、鸡肉鲜嫩的药膳珍品。

"元五行方黄精饮料"的逆袭则见证了团队的市场洞察力。最初的产品因黄精口感偏涩、定位模糊,上市后反响平平。团队立即开展市场调研,收集1000余份消费者反馈,发现年轻群体既关注养生功效,也重视饮用体验。基于此,团队对黄精进行九蒸九制——每次蒸煮后晾晒,反复九次让黄精充分糖化,同时加入少量桂圆调味。改良后的饮料口感醇厚顺滑,再赋予其"五行调和"的文化内涵,成功俘获年轻消费者,成为养生饮品新宠。

现代科技为攻坚提供了关键支撑。为验证"乾坤鱼头"缓解肝阳上亢的效果,团队与医疗机构合作开展临床试验,监测受试者的血压变化和头晕症状改善情况,用数据量化药膳功效;在研发药膳糕点时,借助成分分析仪追踪药材有效成分在烘焙过程中的变化,确定最佳温度与时间参数,既保证食品安全,又最大化保留药效。"传统经验是方向,现代科技是标尺,二者缺一不可。"团队青年科研骨干杜小琴如是说。

落地:从实验室到市场的融合之路

“药膳再好,藏在实验室里也没用。要让它走进厨房、走上餐桌,才能真正服务人民健康。这是我们团队坚守的实践理念。”成果转化中心主任吴中宝是这样说的,也是这样做的。他们打破科研机构的围墙,通过产学研融合、场景化推广、标准化建设,让药膳成果真正落地生根。

产学研合作打开市场大门。团队与企业联手,将科研成果转化为多款市场化产品:药膳粽子将天麻、红枣等食材融入糯米,成为端午热销品;药膳月饼以"五行方"为基础,推出五种口味对应不同体质需求;植物饮料系列则涵盖清热、养颜、安神等多个品类,满足日常养生需求。这些产品陆续上市销售,实现了"科研价值"与"市场价值"的双赢。

景区合作让药膳成为文旅名片。2024年,团队与金佛山景区内的"有间别院"酒店合作,推出四季药膳套餐,并在酒店大屏滚动播放药膳科普视频。三个月内,酒店人气显著提升,药膳菜品带动住宿、购物等综合消费增长30%。在另一处餐饮合作点,团队通过引入"三应药膳"理论、调整菜单、培训员工等方式,帮助门店重构商业模式,使其营业额显著提升。

"六进行动"拓宽应用场景。团队积极参与南川区药膳进机关、进乡村、进学校、进企业、进社区、进景区的推广活动,将药膳融入生活各场景。在社区,开展"药膳DIY课堂",教居民制作简单的养生茶饮;在学校,开发适合青少年的药膳糕点,普及健康饮食知识;在乡村,培训农户制作特色药膳,助力乡村振兴。至今,已培养专业药膳师超100名,让药膳技艺得以广泛传承。

数字化传播打破地域限制。团队在抖音等平台发布"金佛三和汤"等药膳制作视频,详细讲解南川土鸡与方竹笋、南川天麻的炖煮技巧——"大火烧开撇浮沫,小火慢炖一小时,出锅前少许盐调味",简单易懂的教程收获众多点赞。线上线下结合的药膳师培训课程,通过"理论+实操"的方式,让学员掌握药膳配伍与制作技艺,实现持证上岗。

引领:以标准化推动行业发展

随着药膳市场需求不断扩大,认知不足、制作不规范、法律法规限制等问题日益凸显。作为行业先行者,重庆市药物种植研究所药膳团队主动扛起标准化建设的大旗,力求为药膳行业立规矩、树标杆。

团队正在推动的药膳"三认证"工作,成为标准化建设的核心抓手。这一创新体系包括人员认证、药膳加工场所认证、具体药膳产品认证:人员需通过理论考试与实操考核,掌握中医基础、食材特性、烹饪技艺等知识;加工场所需符合食品安全标准,配备专业设备;产品需通过成分检测、功效验证等多重审核。

"‘三认证’既是对消费者负责,也是为药膳正名。"药膳团队负责人王成敏介绍,通过三项认证者将被授予"南川药膳三认证"标示及证书,未来有望享受医保消费、产品宣传功效等政策支持。这一体系的构建,不仅能规范当地药膳市场,更希望能成为全国药膳标准化的示范样板。尽管该工作推进存在一些困难,但团队有信心、有决心继续努力。

标准制定离不开理论支撑。团队结合四十年研究经验,正在编制《金佛山药膳制作规范》,对常见药膳的食材选择、配伍比例、烹饪工艺、功效说明等进行统一规定。以"金佛三和汤"为例,规范中明确要求选用饲养180天以上的南川土鸡、直径3厘米以上的新鲜方竹笋、三年生以上的金佛山天麻,并详细规定炖煮的火候变化与时间节点,确保每一碗汤品都品质如一。

文化传播为标准化注入灵魂。团队始终注重中医药文化的传播加持,在每款产品的研发与推广中,都融入"药食同源"的传统智慧。"金佛三和汤"的"三和"寓意、"元五行方黄精饮料"的五行理论,让药膳不仅是食物,更是承载文化的载体。"只有让消费者理解药膳的文化内涵,才能真正认可标准化的价值。"杨勇说。

展望:让药膳成为健康中国的生力军

站在新的发展起点,重庆市药物种植研究所药膳团队的蓝图清晰而坚定。依托国家级博士后科研工作站的平台优势,团队将继续深化"三应药膳"理论研究,计划未来三年完成60款应体药膳、30款应地药膳的研发,形成覆盖全人群、全季节的药膳体系。

在产品创新上,团队瞄准年轻消费群体与便捷化需求,研发更多即食型、便携型药膳产品。针对上班族推出的"节气养生便当",将药膳主食与配菜结合;为健身人群设计的"草本蛋白棒",以黄精、山药等食材提升营养价值。这些创新尝试,旨在让药膳融入快节奏的现代生活。

产学研融合将向更深层次推进。团队计划与更多餐饮企业、食品加工厂合作,建立标准化生产基地,扩大药膳产品的产能与覆盖面;与医疗机构联手开展更系统的临床试验,积累更多药膳功效的循证医学证据。同时,将进一步完善药膳师培训体系,计划每年培养100名以上专业人才,为行业发展输送新鲜血液。

"我们希望让金佛山的药膳走向全国,让中医药智慧惠及更多人。"杨勇的话语中满是期许。从金佛山的草木间走来,这支团队用四十年的坚守与创新,让千年药膳在当代焕发蓬勃生机。他们既是科研工作者,也是文化传播者,更是健康守护者,在药与食的交融中,书写着中医药现代化的生动篇章。

云雾缭绕的金佛山下,药香与饭香交织

市药植所药膳团队的故事,还在继续

故事里的每一味药

每一种食材

每一次试验

每一份成品

都诠释着"寓医于食"的古老智慧

也践行着"健康中国"的时代使命

上一章:全国中医药行业高等教育“十五五”规划教材《中医药膳学》定稿会在重庆市药物种植研究所成功举办

下一章:没有了